こんにちは、奨学金男です。

今日は、たまたまYouTubeで見かけた一本の動画から始まった、小さな衝撃について書こうと思います。

内容は単純でした。

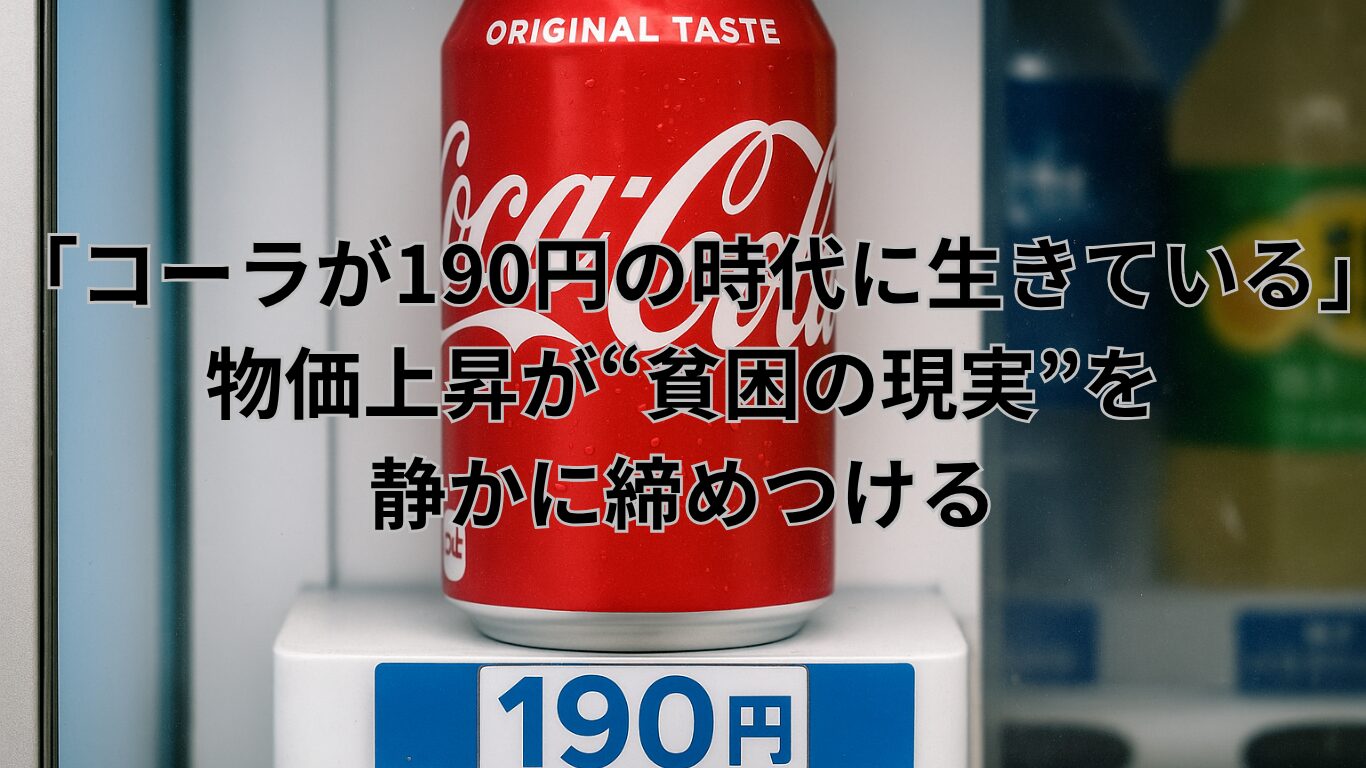

「自動販売機のコカ・コーラが、190円になっているらしい。」

最初は「そんな馬鹿な」と思いました。

だって、私が学生のころ――いや、社会人になってからだって、コーラといえば120円とか130円が定番のイメージでした。

一番高くても150円。

190円なんて、冗談だろうと思ったんです。

でも気になって、夜の帰り道、最寄り駅の自販機をのぞいてみたら……。

本当に、190円でした。

赤い缶に白い文字の、あの見慣れたコカ・コーラが、堂々と190円。

思わず二度見しました。

「自販機の190円」は、ただの価格ではない

その瞬間、なんとも言えない気持ちになりました。

もちろん、たった40円や60円の値上がりで人生が変わるわけではありません。

でも、その数字の「変化」が、私の心にはズシンと響きました。

私が高校生だったころ、部活帰りに買っていたジュースは100~120円程度。

夏は汗だくになって自販機でジュースを買うのが、ちょっとした楽しみでした。

100円玉1枚で「贅沢」できた時代が、確かにあったんです。

けれど今は、190円。

財布の中に小銭がいくつか入っていても、気軽に押せるボタンじゃなくなっている。

「たかがコーラ」「されどコーラ」。

その値札の変化は、まるでこの国の物価上昇の象徴のように感じました。

190円を「高い」と感じてしまう自分の現実

正直に言えば、私はまだ「190円のコーラ」を買えません。

いや、買えないわけではありません。

けれど、「今月の返済日が近い」「交通費もかかる」「食費を節約しないと」……そんな現実が、頭をよぎります。

私は2100万円を超える借金を背負って社会に出ました。

毎月の返済額は、家賃のようにズッシリと重くのしかかります。

だからこそ、「190円のコーラ」という数字が、単なる物価ではなく、生活のリアルとして感じられてしまう。

SNSでは「190円くらい気にするな」「まだ買えるだけマシ」と言う人もいるでしょう。

でも、それを口にできるのは、余裕のある人の言葉です。

私のように、毎月ギリギリの生活をしている人間にとっては、「190円のコーラ」=ひとつの贅沢なんです。

コンビニにも行かなくなった理由

そういえば、最近はコンビニにもあまり行かなくなりました。

出張などで仕方なく寄ることはあっても、必要以上には行かないようにしています。

おにぎりも高くなった。

弁当は700円を超える。

パンですら200円台。

油断すると、昼食代で1000円を超えてしまうこともあります。

いつの間にか、コンビニが“日常の店”ではなく、“特別な買い物をする場所”になってしまいました。

「今日は疲れたし、ちょっと奮発してコンビニで何か買おうか」と思う日ですら、どこか罪悪感がある。

そんな生活が、静かに始まっています。

自販機で190円のコーラを見た瞬間、私は思いました。

「この国では、贅沢のハードルがどんどん上がっている」と。

昔の「当たり前」が、どんどんなくなっていく

思い返すと、物価上昇は本当に静かに、じわじわと進んでいます。

コーラだけではありません。

カップ麺も、卵も、電気代も、ガス代も。

気づけば、あらゆる“当たり前”が少しずつ高くなっている。

でも、私の給料はどうでしょう。

給与面ではホワイトな会社に勤めることができたので、昇給は毎年あります。

それでも、物価上昇率には追いついていません。

税金、社会保険、年金、そして奨学金の返済。それに加えて生活費の上昇。

まるで「頑張っても報われない」システムの中で、ただ生かされているような気がします。

昔は「100円で買える幸せ」がたくさんあった。

コンビニでお菓子を買えたし、自販機でジュースも買えた。

でも今は、100円では何もできない。

たった数十円の値上がりが、積み重なると「心の余裕」を奪っていく。

「見えない貧困」の時代に生きている

私はよく、「貧困」と言うと、“食べられない・住む場所がない”というイメージが強いと思っています。

けれど、今の日本の多くの人が抱えているのは、“見えない貧困”です。

食べられるし、住める。

でも、「自由に何かを買う余裕」がない。

旅行もできないし、交際費も削る。

ただ、生きているだけ。

自販機の190円は、そんな“見えない貧困”の象徴にも見えます。

「誰でも買える」と思われていたものが、気軽には手に取れなくなっていく。

しかも、それに気づかない人ほど、社会の上のほうにいる。

このギャップこそが、貧困の本当の怖さなんだと思います。

「物価上昇」は、未来への希望も奪う

物価が上がるたびに思うのは、「これからどうなるんだろう」という不安です。

もしこのペースで上がり続けたら、10年後にはコーラが250円になっていてもおかしくない。

そうなると、普通の生活がますます苦しくなります。

「給料も上がるはずだ」と言う人もいますが、現実はそんなに簡単ではありません。

非正規雇用のまま年を重ねる人、ボーナスがない人、働いても手取りが減る人――そうした人たちが増えています。

「働けば報われる」と信じていた時代は、もう遠い過去の話です。

私もそうでした。

父を亡くし、母子家庭で3浪し、やっと大学に入り、国家資格を取って、ようやく社会に出た。

それでも、奨学金返済が重くのしかかる現実は変わらない。

「努力すれば何とかなる」と思っていた自分が、今では少し恥ずかしいです。

それでも、まだ「驚く心」は残っていた

けれど、ひとつだけ救いがあるとすれば――

私はまだ、「190円のコーラを見て驚く心」を失っていなかったということです。

慣れてしまったら終わりです。

値上げも、貧困も、不公平も、「そんなものだ」と思ってしまったら、もう考えることをやめてしまう。

だから私は、驚く。

190円を見て、「おかしい」と思う。

たかがコーラ、されどコーラ。

その小さな違和感を、大事にしたいと思っています。

「気づく」ことからしか、変化は始まらない

もしあなたも最近、コンビニや自販機で「高くなったな」と感じたなら――

それは、立派な“気づき”です。

ニュースや統計で見るインフレ率ではなく、自分の生活実感で感じる物価。

それこそが、真の経済の姿だと思います。

私たちが「気づく」ことをやめたとき、社会は静かに人を貧しくしていく。

その流れに飲み込まれないように、せめて考え続けたい。

最後に:190円のコーラを前に、立ち止まる

結局、私はその夜、自販機でコーラを買いませんでした。

190円を使うのが惜しいというより、「今の自分には早い」と感じたからです。

でも、その自販機の前で立ち止まった時間は、無駄ではありませんでした。

あの190円は、私に現実を突きつけてきた。

「この国で生きていくとは、こういうことだ」と。

【まとめ】

- 自販機のコーラが190円になっていた

- 昔は120円や130円だった記憶がある

- 物価上昇が静かに“生活の質”を奪っていく

- 貧困は「見えない形」で広がっている

- 驚き、違和感を持ち続けることが生きるための抵抗

190円のコーラを買えない夜。

それは、貧困でも絶望でもなく、現実を見つめ直す時間でした。

コメント