こんにちは、奨学金男です。

10月13日、大阪・関西万博が終わりました。

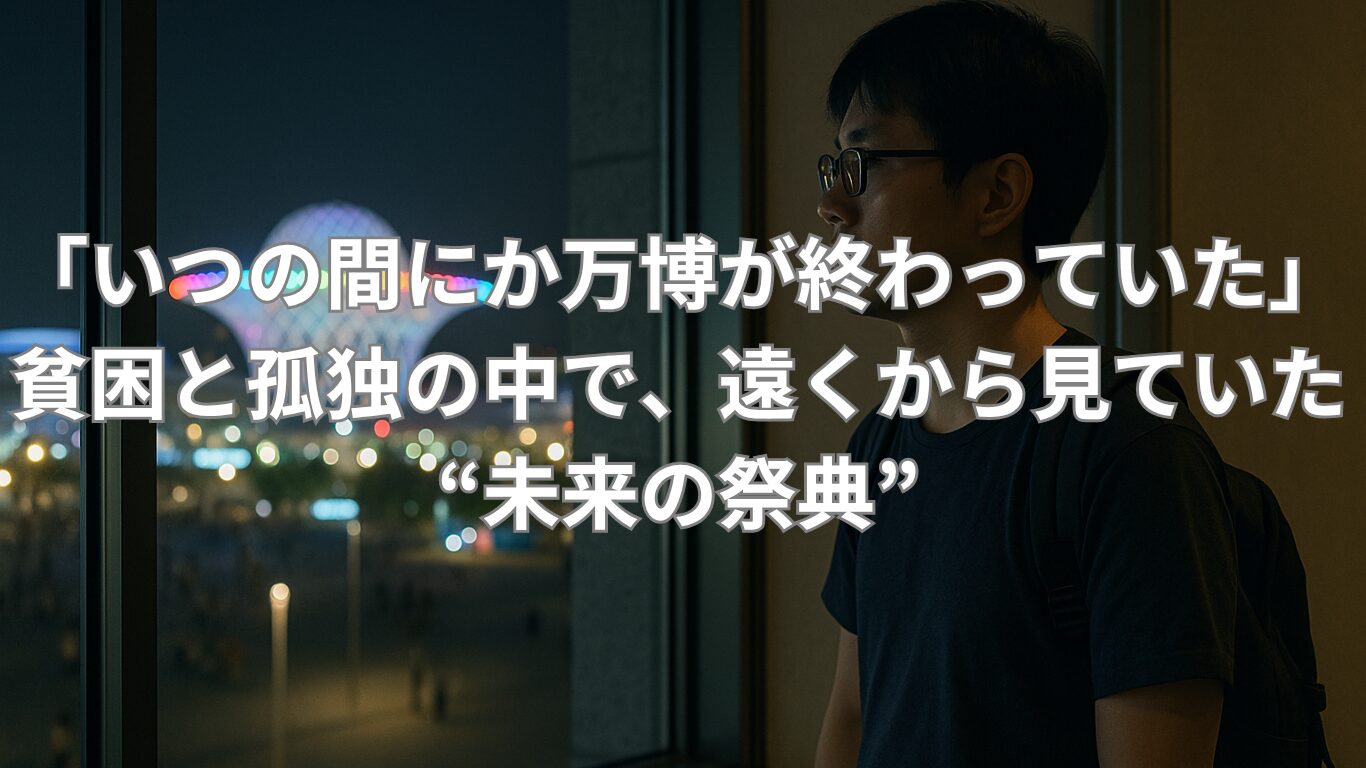

……と書きながら、正直なところ、私は「え?もう終わったの?」という感覚でした。

SNSでは連日、開幕時からいろんな人が話題にしていたのをなんとなく眺めていたのですが、気づいたら閉幕していた。

それくらい、自分の生活と“万博”というイベントは、まるで別の世界の出来事のように感じていました。

「未来社会の実験場」よりも、目の前の支払い

テレビでは「未来社会の実験場」「人類共創の祭典」などのコンセプトがあるらしい万博についていろいろな報道がされていました。

だけど、私がそのニュースを見てまず思ったのは、

「ふーん。。。」ということでした。

万博がどれだけ未来的で、どれだけすごいパビリオンが並んでいても、

2100万円以上の奨学金を返済中の身には、まず“現実の支払い”が優先されます。

私にとって“未来”という言葉は、希望よりも「返済があと何年続くのか」という重みの方が大きい。

だから、“未来の祭典”というフレーズを聞いても、胸の中で少し苦笑してしまいました。

ニュースを見ても、自分の人生とは交わらない

万博が盛り上がっていた数ヶ月間、SNSでは「行ってきた!」「感動した!」という投稿があふれていました。

その中には、同世代の人たちが家族で行ったり、恋人と記念写真を撮ったりしている様子も。

それを見て、「ああ、自分は別の時間を生きているな」と感じました。

私はというと、日曜も仕事をして、夜は冷凍庫に残っていた惣菜を温め、

ネットのニュースをぼんやり眺めて、「あ、万博ってまだやってたのか」と思う程度。

祭典の熱気が、私の暮らす部屋には一切届かないまま終わっていきました。

「弱者男性」は“未来”を信じる余裕がない

少しだけ、真面目な話をします。

日本では、夢や希望を語ることが“ポジティブ”で、“良いこと”だとされます。

だけど、貧困や孤独の中で生きる人間にとって、“希望”はときに残酷です。

努力すれば報われる、未来は変えられる──そうした言葉は、

「報われなかった人」を責める刃にもなります。

万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」でした。

でも、私のような立場から見ると、「そもそも輝ける“場所”がない人間は、どこで未来を描けばいいのか」と思ってしまう。

奨学金の返済に追われ、目の前の仕事に追われながら、

気づけば「今年も何も変わらなかった」とため息をつく──そんな日常の中で、“輝く未来”はあまりに遠い言葉です。

「行けなかった」ではなく「行く余裕がなかった」

たぶん、私だけじゃないと思います。

「行けなかった」人は多い。

でも、行きたくても行けなかったわけじゃなくて、そもそも「行く余裕がなかった」人たちです。

万博のチケット代、交通費、食事代……。

どれも一つひとつは小さな金額に見えるかもしれないけれど、

生活ギリギリで生きている人にとっては、“小さな出費”が積み重なっていく現実がある。

その「小さな出費の積み重ね」が、私にとっては奨学金返済そのものです。

月の返済額、光熱費、食費──そのすべてが、未来を遠ざける現実的な数字になっている。

“夢の国”のような場所に、もう行けない年齢になった

10代や20代前半の頃、こうしたイベントにワクワクしていた時期も確かにありました。

だけど今は、仕事の疲れと生活の不安が重なって、

“行きたい”という感情が湧き上がる前に、心の中で「無理だな」と蓋をしてしまう。

そうして、自分の中の“楽しむ力”が少しずつ失われていくのを感じます。

未来を夢見る余裕がなくなったとき、人は「今を生きる」ことだけで精一杯になる。

それは悲しいけれど、現実です。

SNSで見る「幸せそうな人たち」は、まるで別の国の住人

SNSのタイムラインに流れてくる、万博の夜景、光の演出、笑顔の写真。

それらは本当に美しい。

でも、同時に、見ているだけで心が少し沈みます。

それは嫉妬ではなく、“距離”のようなもの。

たぶん、SNSの中に映る人たちと私の間には、見えない「社会的距離」があるんだと思います。

その距離はお金や地位だけでなく、心の余裕や時間の使い方の違い。

彼らが「休日に楽しむ」間、私は休日も働いていたり、

「未来を考える」代わりに「今月の支払い」を考えている。

万博が終わった日、私は仕事帰りにコンビニで弁当を買った

10月13日、ニュースで「大阪・関西万博が閉幕しました」と流れていました。

その日、私は出張先で、コンビニ弁当を買っていました。

祝日なのに働いていました。

そのときふと、「ああ、今日で終わるんだ」と気づきました。

未来の祭典が終わるのと同じタイミングで、

私は“今日の晩ごはん”という現実を選んでいた。

それが、今の私の「等身大の日本」なんだと思います。

「いつの間にか終わっていた」──それはこの国そのものかもしれない

万博だけじゃなく、

私たちが気づかないうちに終わっていくものが、この国には多すぎる気がします。

希望、若者の夢、努力への見返り、社会の信頼……。

気づけば少しずつ静かに終わっていて、誰も騒がないまま過ぎていく。

万博の閉幕を聞いて、「ああ、この国ってこういう感じだよな」と妙に納得してしまったのは、

私だけではないかもしれません。

それでも、生きるしかない

「未来を信じられない」と言いつつ、

それでも私は、今日も仕事に行き、返済を続けています。

それが、生きるということだから。

奨学金の残高を見るたびにため息が出ますが、

それでも少しずつ減っている。

未来を描くことはできなくても、「少しでも借金が減る未来」を信じて、

今日も目の前の仕事をこなす。

それが、今の私にできる“等身大の未来”の形です。

「未来の祭典」より、「今日を生き抜く力」を

きっと、次の万博が開かれるころには、また誰かが希望を語るでしょう。

でも、私はそのとき、“希望”よりも“現実”を語りたい。

「未来を夢見ることができない人も、生きている」

「貧困の中でも、静かに努力している人がいる」

そんな小さな声を、誰かが拾ってくれたらいい。

そしてそれが、私のような人間のささやかな“生存証明”になるのかもしれません。

おわりに:“未来の祭典”を見送った部屋の片隅で

テレビを消したあと、静かな部屋の中で考えました。

万博が終わっても、私の日常は何も変わらない。

でも、それでいいのかもしれません。

きらびやかな未来を語れなくても、

今日を生きるだけで、誰かの“励まし”になることがある。

「いつの間にか万博が終わっていた」

そんな言葉の裏には、

この国の“静かな現実”が映っているような気がします。

【まとめ】

- 万博を「遠くから見ていた」体験は、現代の孤独や貧困の象徴

- 弱者男性にとって、“未来”よりも“今日を生き抜くこと”がリアルなテーマ

- 希望を持てない人の声も、社会の一部として発信する価値がある

コメント