こんにちは、奨学金男です。

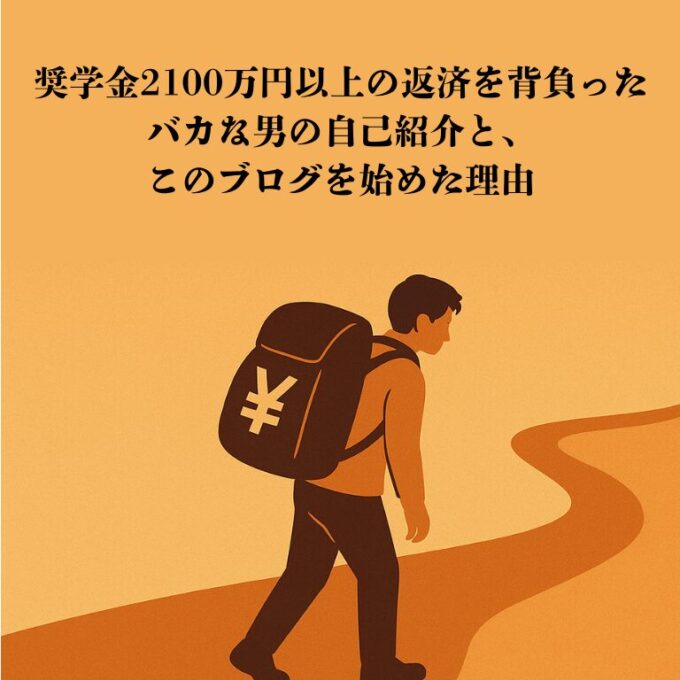

私は高校2年生の頃から、母子家庭で育ち、経済的な苦境を乗り越えながら、大学に進学することができました。大学進学の際、奨学金を借りることを決意し、それが私の人生を大きく変えるきっかけとなりました。今、私は大学を卒業し、国家資格を持っていますが、奨学金返済の重さに悩んでいる日々を送っています。

私についてはこちらの記事を読んでください。

今回、この記事では、私自身の経験を元に、貧困層の男性が直面する教育機会の不平等について、そしてその社会的な影響について考えていきたいと思います。私が奨学金を借りた理由や、返済の現状を通じて、貧困層の男性がどれほどの困難に直面しているのか、そしてその背後にある障壁について詳述し、社会全体で何ができるのかを提案したいと思っています。

1. 貧困層の男性が直面する教育機会の不平等

経済的制約

私が奨学金を借りた理由の一つは、経済的な理由です。母子家庭で育ち、父親は高校2年生の時に他界しました。元々貧困家庭で、父が生きているときから家計は厳しく、学費を捻出する余裕はありませんでした。そのため、大学進学を希望するなら、奨学金を借りる以外の選択肢はありませんでした。しかし、この経済的な制約が、私の教育の選択肢にどれほど大きな影響を与えたのかを振り返ると、その重みを感じます。

教育を受けること自体は基本的な権利であるべきですが、貧困層の家庭に生まれると、教育を受けるための経済的なハードルが非常に高くなります。学費を捻出できず、大学に行けないという状況が現実のものとなり、それが人生における大きな格差を生み出すのです。

私の場合、奨学金を借りることで大学進学は可能になりましたが、進学後も経済的な不安はついて回り、学費以外にも生活費や教材費などが重くのしかかっていました。これが続けば、学業に集中することが難しく、勉強以外の部分での精神的な負担が大きくなります。

家庭環境

貧困層に育った場合、家庭環境が教育機会に与える影響も非常に大きいです。私は母親と2人で生活していました。母親はフルタイムで働いて、私が勉強に集中できるように環境を整えてくれました。私は非常に恵まれていたかもしれませんが、貧困家庭の子どもは学校が終わると、家に帰る前にアルバイトをしたり、弟や妹の面倒を見たり、家事をこなしたりするなど、勉強に集中する環境が整っていない場合があります。また、家計を支えるために仕事をする母親も、子どもの勉強に手を差し伸べる余裕はないかもしれません。

私自身、家庭でのサポートが十分ではなかったと思いますが、他の家庭よりかは恵まれていたと思います。それが私の学業にどのように影響したかを考えると、非常に多くの貧困層の学生が私よりも大きな困難に直面しているのだろうと思います。家庭内の経済的な問題が、勉強や将来の選択肢に大きな影響を与えるのです。

社会的偏見・ハードル

貧困層出身の男性は、社会的な偏見にも直面します。最近SNSで見かけたのは、「奨学金を借りている人とは結婚できない」、「奨学金を借りている人や片親はマッチングアプリでもわかるようにしてほしい」、「奨学金を借りる家庭や片親で育った人は価値観が合わない」などです。そういった偏見は事実ではあるものの、やはり当事者の目に触れると悲しい気持ちになります。

このような社会的偏見が、貧困層の男性が教育機会を得て努力しても、その後の障壁となり、さらに自己肯定感を低くする原因となることが多いです。社会全体が貧困に偏見をなくし、貧困層の学生が自信を持って学べる環境を作ることが求められています。

2. 奨学金とその負担

奨学金の返済は、私にとって今も大きな負担です。現在、私の奨学金の返済総額は2100万円以上。毎月少しずつ返済を続けていますが、返済期間が長いため、生活にかかる他の費用や将来の貯金を考えると、なかなか楽には感じられません。

私は、毎月の返済をこなしながらNISAで積立投資も行っていますが、経済的に余裕がない状況の中で投資を行うことは、非常に勇気がいりました。しかし、長期的に見れば、積立投資が私の資産形成にとって重要な一歩だと感じています。このように、奨学金の返済と将来の安定した生活を両立させるためには、自己管理が非常に重要です。

しかし、奨学金の負担は今後も続き、返済が終わるのは十数年後になります。この返済が教育機会における不平等をさらに深刻化させ、貧困層出身の学生が社会で自立するための障壁となり得ます。

もちろん私は奨学金返済には納得して借りていますし、返済を免除しろと言うつもりもありません。しかし、これからの子どもたちは自分と同じ重荷を背負わなくて済む社会になってほしいと思っています。

3. 教育機会の不平等が社会全体に与える影響

教育機会の不平等は、社会全体に深刻な影響を与えます。まず、教育を受けることができなかった人々は、安定した職業に就くことができず、貧困状態が続く可能性が高くなります。さらに、社会的な格差が拡大することは、国家全体の経済成長にも悪影響を与える可能性があるのです。

私たち貧困層の男性は、教育を受ける権利を十分に享受できないまま、社会での立場が不安定になります。これは、家庭環境や経済的背景に関わらず、すべての子どもたちに平等な教育機会を提供しないと、将来的に社会全体の競争力が低下してしまうという問題を引き起こします。

4. 社会全体での対応策

奨学金制度の改善

奨学金制度については、改善の余地があります。現在、私が経験しているように、奨学金の返済額は高額で、長期的に負担が続くことがあります。そこで、奨学金返済の負担を軽減するために、例えば、返済額の見直しや、低所得層の学生に対して返済負担を軽減する政策が求められます。さらに、奨学金の給付型制度を増やし、返済不要の奨学金をより多くの学生に提供することが重要です。

教育機会の平等化

貧困層の学生に対して、進学前から支援を行うことが必要です。例えば、学費や教材費を援助する制度、さらには家庭環境に配慮した教育支援プログラムが重要です。また、高校から大学進学に至るまで、経済的なハードルを下げるための支援が不可欠です。社会全体で、貧困層の子供たちに対して平等な教育機会を提供し、未来の選択肢を広げる努力が求められます。

社会的偏見の解消

最後に、弱者男性への社会的偏見をなくすための取り組みが必要です。教育を受けるためのサポートを求めることに対して、社会が偏見なく接することが大切です。すべての人が平等に教育を受け、成長するチャンスを持つべきです。そのためには、教育の重要性を広く社会に伝え、貧困層出身の男性たちが自信を持てるような社会作りが必要です。

5. まとめ

奨学金返済に苦しむ私にとって、今後の目標は、奨学金を返済しながら、少しでも社会に貢献できる立場に立つことです。教育機会の不平等をなくし、貧困層出身の男性が自立し、社会で活躍できるようにするためには、私たち一人一人が声を上げ、改革を進めていく必要があります。

奨学金を借りようとしている人、返済に苦しんでいる人、そして貧困に悩んでいる人たちへ、私は一緒に頑張ろうと伝えたいです。そして、これから進学していく子どもたちに私と同じように借金を背負わせて社会に送り出したくないです。社会全体が協力し、教育を通じてすべての人に平等な機会を提供する未来を作りましょう。

コメント